スマホで気軽に!

都留の気になる情報を

直接知りたい方へ

LINEで友だちになる

冊子でじっくり!

都留の環境・文化・移住情報を

知りたい方へ

丸わかり資料セット(無料)

連日の暑さから涼を求めに足を運んだのは、木漏れ日の先に静かに佇む「太郎次郎の滝」。

水の音に耳を澄ませながら、心をそっと整えるひととき。

気づけば、この場所が8月の書き出しになっていました。

みなさま、こんにちは。

今回は”涼しさ”をテーマに書き出してみた、ライターのなかむ〜です。

初めて訪れた「太郎次郎の滝」、かなり素敵な場所でした。

バイクで県外から訪れ、滝をパシャリと収めるおじさま。

登山の帰りにお弁当を広げて、幸せそうにお昼を楽しむグループ。

それぞれの時間が、静かに流れていました。

私も次は娘を連れて行こうと思います。

お弁当には娘のリクエストの”タコさんウィンナー”をぎゅうぎゅうに詰め込んで。笑

まだまだ暑さの厳しい日が続きますが、皆さんはどんな風に涼を取り入れていますか?

さて、今回お話を伺ったのは、自彊術指導員の下重由美子さん。

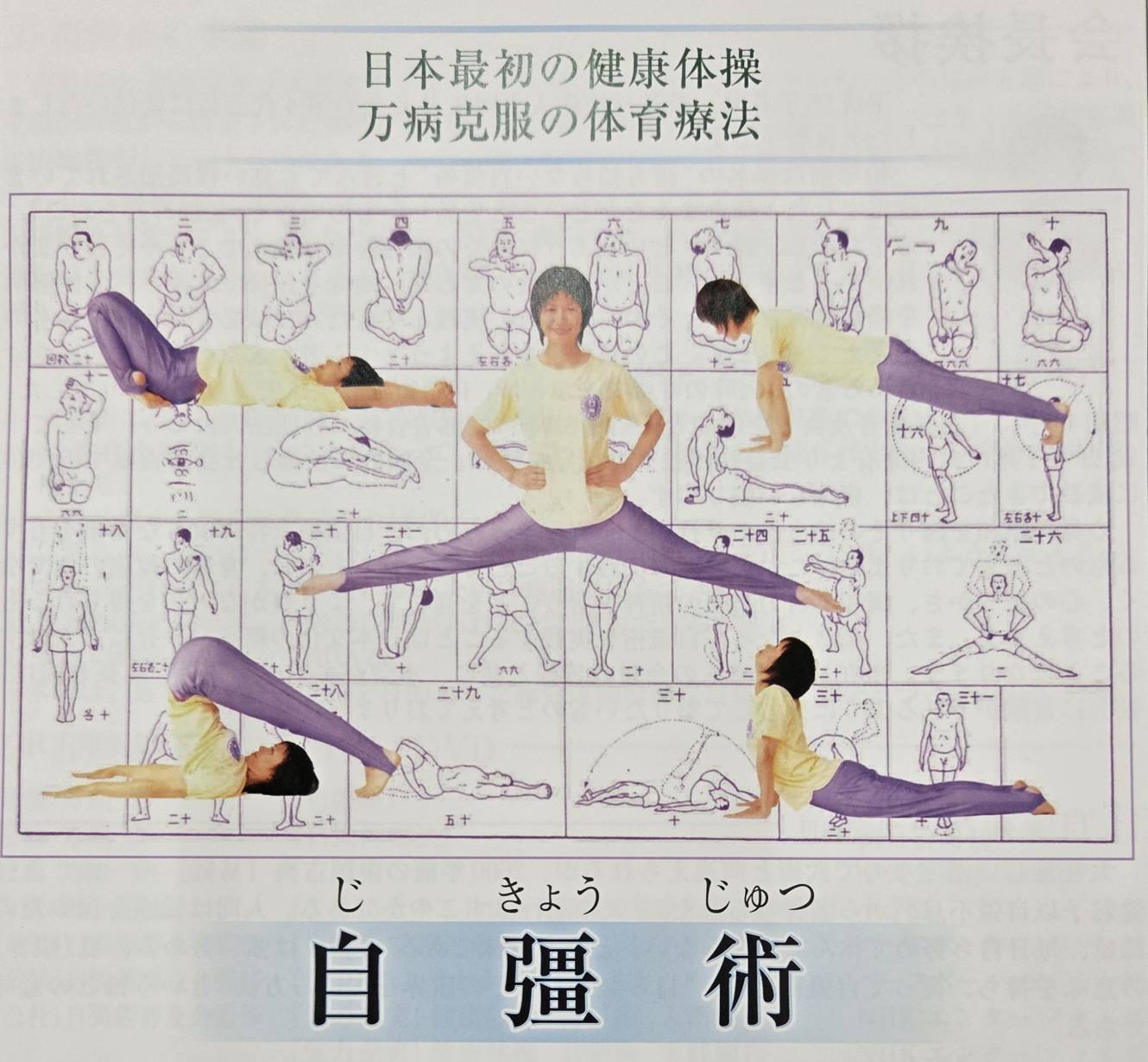

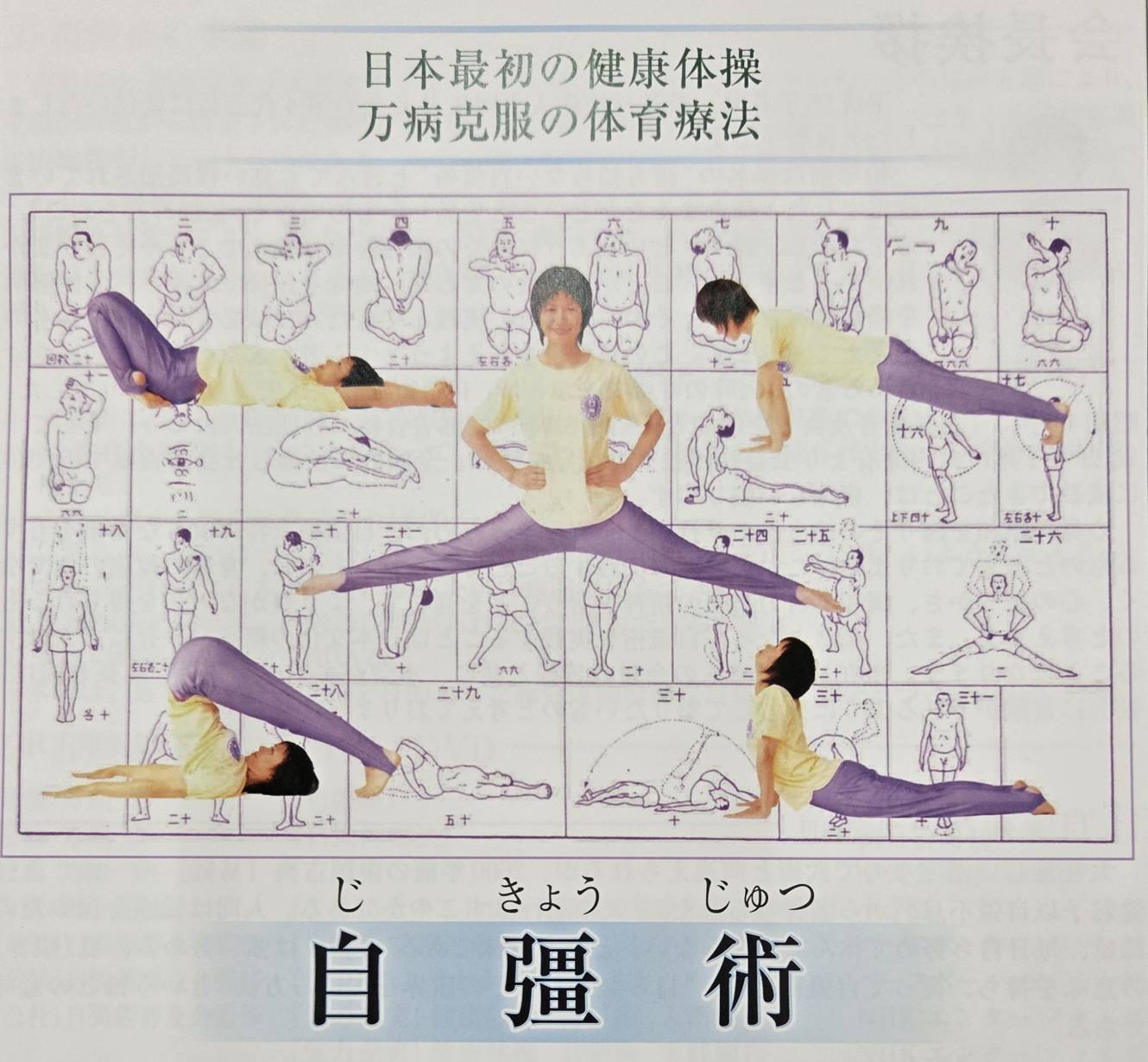

皆さんは「自彊術(じきょうじゅつ)」をご存知でしょうか?

そして、この漢字…読めましたか?笑

私にとって「自彊術」という言葉は、都留に来て初めて出会ったものです。

下重さんのお人柄を通して、心と身体を整えるこの「自彊術」について、少しでもやさしく、そして楽しくお届けできたら嬉しいです。

自彊術との出会い

下重さんが自彊術と出会ったのは、心身ともに不調を抱えていた若い頃のこと。

都心で就職した際、慣れない土地や忙しさから体調を崩し、精神的にも大きく落ち込んでしまったそうです。

当時はまだ「うつ」という言葉が世間に広く知られていない時代。

「気分が落ち込んだり体調を崩したりするのは自分が弱いからだ」と、周囲から厳しい言葉を浴びせられることもあり、外に出にくくなってしまったといいます。

そんな中、一度山梨に戻る決断をされましたが、しばらくは家にこもる日々が続きました。

転機となったのは、次の勤め先となる「SUEHIRO」の方からのひと言。

「こういうものがあるけど、行ってみない?身体も整うし、心も整っていくから」――。

その誘いがきっかけで自彊術に出会い、今では自らも指導員として活動しています。

ところで、自彊術ってどんなもの?

実はその歴史は大正5年(1916年)までさかのぼります。

公益社団法人 自彊術普及会のパンフレットによると、日本で最初の健康体操として誕生したのだとか。

創案者は手技療法士の中井房五郎氏。

その後、十文字大元氏が日本全国に普及させ、実施人口は約300万人にまで広がりました。

しかし、終戦後に一度は世間から忘れ去られてしまいます。

昭和40年(1965年)、久家常衛氏により自彊術を伝授された近藤芳朗医学博士が、医学的な解明と、同幸世婦人による技術の継承によって再び注目を集めます。

そして昭和49年(1974年)に自彊術普及会が設立され、平成23年(2011年)には内閣府より公益認定を受け、公益社団法人となりました。

現在は、賛助会員約47,000名、教室数約4,700。海外にも教場があり、幅広く活動が続いています。

※歴史を知ると、ますます親しみが湧いてきますよね。

動画は実際の教室の様子、動きが少ないものから多いものまで様々です。

指導者としての想い

出産や育児で活動をお休みしていた時期もありましたが、下重さんが自彊術と出会ってから、もう20年が経ちます。

自分の体調が整ってきたとき、ふと心の中に浮かんだのは――

「これは広めるべきものだ」という確信でした。

「教室を開いて、生徒さんに知ってもらった方がいいのかな…」

そんな思いが少しずつ膨らみ、やがて指導者研修を受けるきっかけになったそうです。

「指導者になって5年。それでも毎日が勉強です」と笑う下重さん。

教室には、さまざまな体調の不安を抱えた方が訪れます。

「その方に合った体操を探りながら、行っていただいております」

教室に訪れる方が健康な毎日を送れるよう、工夫しているのです。

「なんとか自分を良くしたい」という生徒さんの想いに、全力で応えたい。

その真摯な姿勢は、下重さんご自身が病と向き合いながら自彊術を実践しているからこそ生まれるものです。

「(自身の体調について)最初は落ち込みましたよ」と笑う下重さん。

しかし、「自分が強くいなければ」と気持ちを切り替えました。

「こんなとき私はこうだったな」という経験を、同じ症状を持つ生徒さんにいつか伝えられるように――。

今は”実験”と前向きにとらえ、日々を過ごしているそうです。

自彊術とは、「自ら努力して、その限界を広げる方法」という意味が込められているといいます。

まさに下重さんは、その言葉を体現している方だと感じました。

インタビューの最中、私は思わず口にしていました。

「こんなアツい気持ちの教室があるんですね」――。

それほどまでに、下重さんからは”自彊術を通して、生徒さん一人ひとりを健やかに”という想いがあふれていました。

上谷交流センターとの出会いと展望

上谷交流センターで教室を始めたきっかけは、周りの方から「こんな場所があるよ!」と立て続けに教えてもらったことだったそうです。

そのご縁がきっかけで、すぐに開講が決まり、今年の4月で1年ほどが経ちました。

「どんな方が来てくださるかな…」と、最初はドキドキしていた下重さん。

しかし、この地域の口コミネットワークは想像以上にパワフルで、あっという間に広がっていきました。

「自彊術って聞いたことはあるけれど、体験したことはなかった」

「身体が硬いけれど、これならできそう」――

そんな思いから体験を始めた方が多いそうです。

「まだまだ足りない私なので、人生の先輩方ばかりの中で、日々いろいろ学ばせていただいています」と語る下重さん。

だからこそ、生徒さんたちも新しいことに耳を傾け、前向きに取り組んでくれているのだと感じます。

自彊術には、全身を使う31の動作があります。

それぞれの身体の状態に合わせ、可動域の限界まで動かしていく全身運動で、前の動作が次の動作の準備運動となるよう構成されています。

そのため、1回の体験だけでは効果を実感するのは難しいかもしれません。

それでも下重さんは、これからの展望を語ってくれました。

「上谷交流センターに移住体験で訪れる方々にも、自彊術を知ってもらえる体験の場ができたらと思っています」

私自身もそうですが、都留に来て初めて「自彊術」という言葉に出会う人は少なくありません。

そんな新しい出会いが、これからますます広がっていく予感がします。

終わりに

下重さんは、自彊術を一人でも多くの人に知ってもらうことが何より大切だと考えています。

そのために、なんと派手カラーの自彊術Tシャツを身にまとい、マルシェや地域のイベントなど、人が集まる場所へ積極的に足を運んでいるのだとか。

「昔は人見知りだったんですよ」と下重さんは笑いますが、今のそのパワフルな姿からは、そんな面影は微塵も感じられません。

病気と向き合い、自彊術を通して自身を整えてきた経験が、強い行動力と周囲を巻き込むエネルギーとなっているのでしょう。

下重さんのまく種が、これからどんな花を咲かせていくのか、今からとても楽しみです。

実は記事を書いている間、下重さんが大好きという「都留市民愛唱歌 今生きています」をYouTubeで流していました。

都会の喧騒から離れ、自然豊かな都留の風景とともに響くその歌が、下重さんの満開の笑顔をより鮮やかに想像させてくれます。

都留は四季折々の美しい自然に囲まれ、のんびりとした時間が流れる場所。

下重さんが日々まく種のように、自彊術を通して育まれる笑顔や小さな幸せは、きっとこの土地で多くの人の心を照らしていくことでしょう。

教室の詳細は下記をご覧ください!

|

教室名 :自彊術(じきょうじゅつ)教室 |

|

活動場所:上谷交流センター 住所:都留市上谷1-2-3 |

|

日 時:毎月 月曜日 19:00~20:30 (年末年始、祝祭日は除く) |

|

会 費: 1000円/1回 |

|

対 象:参加者募集中! |

|

連絡先 :080-2051-4876(担当:下重 由美子) |

|

備 考 :教室の詳細はお問い合わせください |

スマホで気軽に!

都留の気になる情報を

直接知りたい方へ

冊子でじっくり!

都留の環境・文化・移住情報を

知りたい方へ

丸わかり資料セット(無料)

この記事を書いた人

子どもの保育園入園をきっかけに、家族とともに都留へ引越してきて2年目になりました。気づけばすっかり都留の魅力に惹き込まれています。人の温かさや緑豊かな景色に癒されながら、この街で出会う方々とのご縁を大切に、インタビューを通して物語を紡いでいけたらと思っています。