スマホで気軽に!

都留の気になる情報を

直接知りたい方へ

LINEで友だちになる

冊子でじっくり!

都留の環境・文化・移住情報を

知りたい方へ

丸わかり資料セット(無料)

初めまして。都留市民歴2ヶ月と19日のライターなかむ〜と申します。

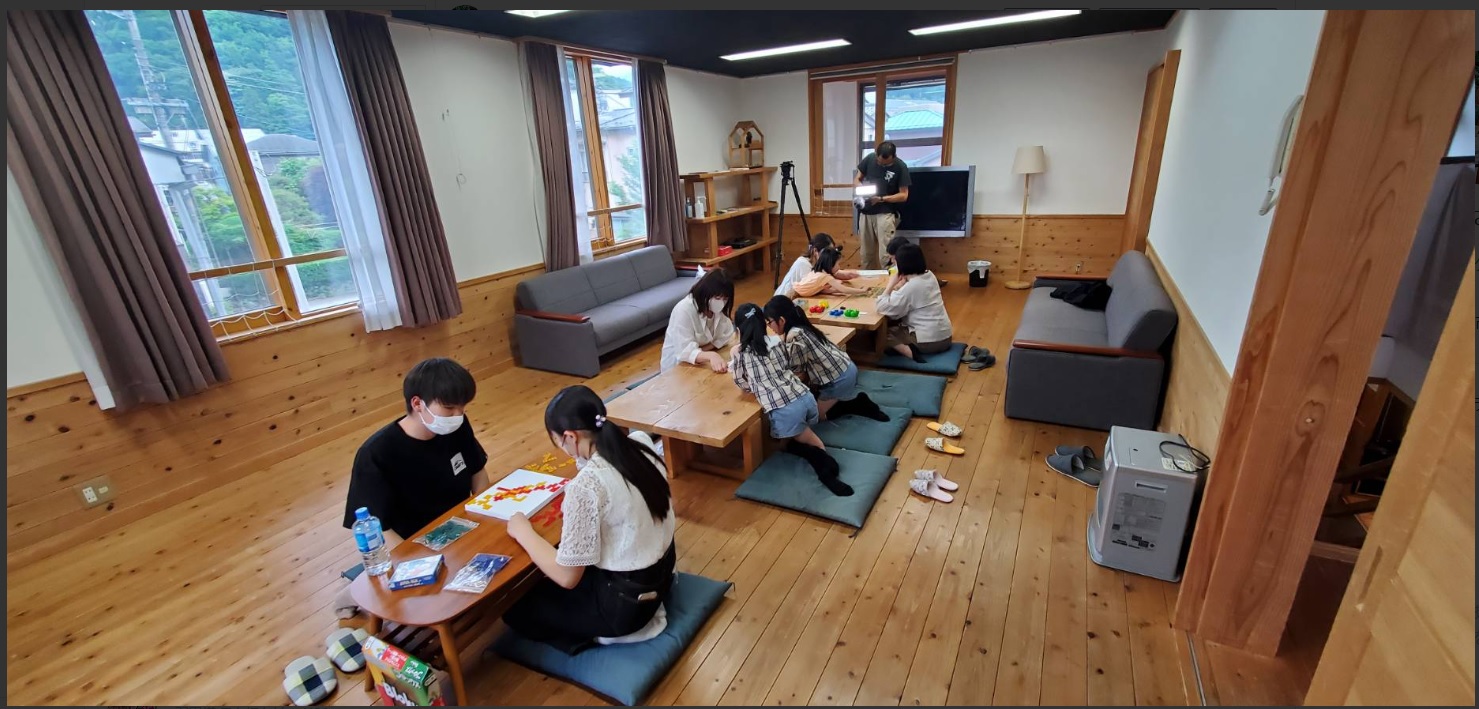

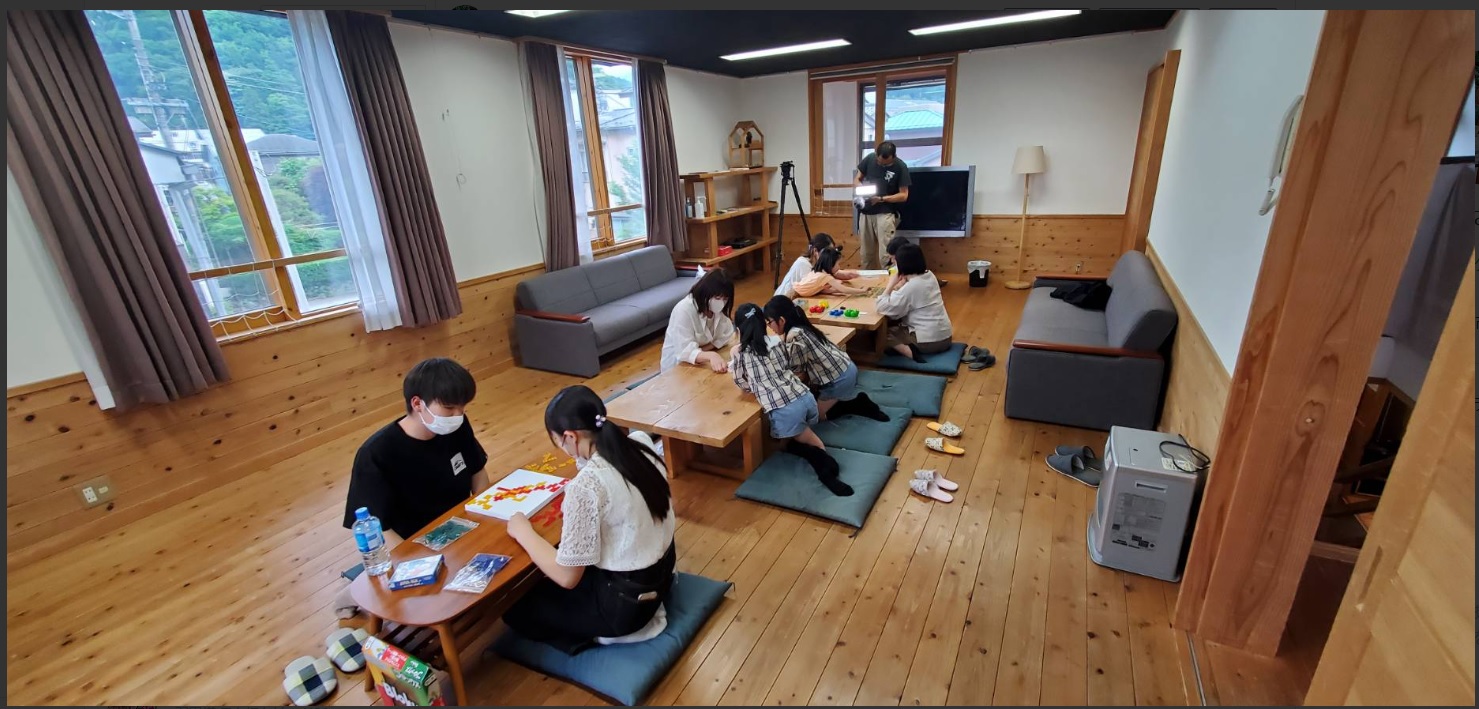

今日は以前より気になっていた「上谷交流センター」の施設紹介ということでハリキっ て取材&記事をまとめてみました!私同様以前から気になっていた方もそうでない方も、ぜひ最後までご覧ください!

そもそもどこにあるの?

谷村町駅と都留市役所の間にある富士急行線路沿いの木造建ての一軒家です。

砂利の駐車場が手前にあり、広々としたお庭を歩くとスロープと階段がみえてきます。

外からは施設内が見えずらいため、すこしドキドキしながら歩いて行くと、さわやかな笑 男性がお出迎えしてくれました。

昔から都留に住んでいる方には「エコハウス」と いうと「あー!あそこね」と伝わる方も多いようです。

どんなところなの?

都留市の移住・定住相談窓口でもあり、都留市の交流拠点としても日々様々な教室の活動や移住希望者との相談・案内などを行っている場所であるとのこと。

さらに詳しいとこ ろを先ほど笑顔でお出迎えしてくれた男性こと、施設長をされている岡部大輔(一般社団法人まちのtoolbox)さんにお話を伺いました。

岡部さんは上谷交流センターを、移住者と市民との持続的な交流の発展に向けて利用できる場所にするため、市内の様々な団体が利用することができる「貸館」としての側面を確立しました。

多くの市民の交流の場として、移住者の方が教室を開くケースもあるなど、実際に市内の交流場所の拠点となりつつあります!

-1-scaled.jpg)

-1-scaled.jpg)

何ができるの?予約はいるの?

先程ご説明した移住相談、貸館利用以外にも移住体験宿泊利用もできるとのことです。

これらは事前準備等が必要となるため予約必須となります。

「貸館」利用については、携帯電話で気軽に予約できる「施設予約システム」を導入いたしました。

※移住相談または移住体験宿泊利用はお電話で予約となります。

【LINEから施設が予約できます】

令和7年4月1日からの貸館利用予約が「まちマーケット都留LINE」から出来るようになります。

「まちマーケット都留」を登録してください。

まちマーケット都留LINE友達登録後、「施設予約」を選択すると予約できます。

※施設予約システムの利用には会員登録が必要です。

※支払いは電子決済となります。

誰がやっているの?

施設長の岡部大輔さんは「一般社団法人まちのtoolbox」に所属されています。内閣府の推進する「生涯活躍のまち」を実現するための官民連携のまちづくり法人なのです。

この「一般社団法人まちのtoolbox」さん。なかむ〜は、都留市民にな る以前より気になっているところでもありましたので、いつかこちらも個人的には記事にしたいと思っています。

鼻息荒子のこれは伝えたい!!

皆さまはボードゲームといえば何を思い浮かべますか?

囲碁や将棋、オセロなどは古典的ボードとも言われ、各家庭の定番だったのではないでしょうか?

筆者は、兄たちが買ってもらったドラえもんのドンジャラ、人生ゲームを1番に思い浮かべました。両親にとっても初めてのボードゲームだったので、みんなでテー ブルを囲んでワイワイガヤガヤと賑やかで楽しい家族の時間だったように思います。

きっと皆さんもいろんな思い出とともによく遊んだボードゲームを思い浮かべたのではないでしょうか?

今はオンラインでいつでも誰とでも繋がれる時代だからこそ、目の前の人たちと一緒に過ごす時間をめいいっぱい楽しめるボードゲームを推した い!!!

そんなボードゲームには学びの要素もいっぱい!特に「論理的思考力」「コミュニケーション能力」「想像力」の3つの力が身につくと考えられているよ うです。

もぉ〜これはやるしかないですね。2歳児からも安心して遊べるボードゲーム も上谷交流センターにはあるそうです。(夏限定の企画)

まとめ

今回もあつ〜い夏は涼しくて快適な「上谷交流センター」でアツイ夏の思い出を作りましょう!!

皆さま、最後まで拝読いただき誠にありがとうございました。

今回は都留市民の交流拠点「上谷交流センター」について取材しました!

移住定住や貸館、宿泊施設としての役割を持った素晴らしい施設で、まさに都留市の交流拠点の場といえるでしょう。

私が立ち寄った際にも教室が行われておりましたが、皆様生き生きとされていて、毎日上谷交流センターでお仲間の方々をおしゃべりしたり、教室で活動したりと、それぞれが都留ライフを謳歌していました。

そんな交流拠点が都留市にあることの偉大さが今回分かりました。

スマホで気軽に!

都留の気になる情報を

直接知りたい方へ

冊子でじっくり!

都留の環境・文化・移住情報を

知りたい方へ

丸わかり資料セット(無料)

この記事を書いた人

子どもの保育園入園をきっかけに、家族とともに都留へ引越してきて2年目になりました。気づけばすっかり都留の魅力に惹き込まれています。人の温かさや緑豊かな景色に癒されながら、この街で出会う方々とのご縁を大切に、インタビューを通して物語を紡いでいけたらと思っています。